自尊感情のあれこれ:卒論にむけて

心理学科の卒業論文で、“常連”のように登場する概念のひとつが 自尊感情(self-esteem/自尊心とも訳されます) です。日本語では「自尊心」や「自己評価」と訳されることもありますし、最近よく聞く「自己肯定感」も、おおむね同じような概念だといえるでしょう。

ここでは、「自尊感情をテーマに卒論を書いてみようかな?」と思っている在学生向けに、関連する主要なトピックをざっくり紹介していきます。学術的な厳密さよりも読みやすさを優先してまとめていますので、詳しく知りたい方は参考リンクに示した文献など、ご自身で詳細をしらべてみてください。

自尊感情研究のスタンダード

(1)Rosenbergの自尊感情尺度

もっとも有名なのは Rosenberg の自尊感情尺度 です。

この尺度がとらえる「自尊感情」とは、「私はとてもすごい!(very good)」という誇大的な感覚ではなく、「これで十分だ(good enough)」という自己受容に近い感覚です。質問紙に回答することで、自尊感情の「高い―低い」を数値として測定できます。心理学研究のスタンダードとして世界的に使われている尺度です。

👉 参考文献はこちら

「高い」けど、ちょっとクセのある自尊感情

一般的に、自尊感情が高い人は心身ともに健康で、人間関係や生活もうまくいっていることが多いとされています。しかし研究を重ねると、「高いけれど、なんだか…」というタイプの人もいることがわかってきました。その“なんだか”を捉えるために、さまざまな視点から概念化が進められています。

(2)自尊感情の安定性

自尊感情は日によって揺れ動きます。ある日は高いけれど、別の日は低い、といった具合に。連続して測定し、その変動の大きさを数値化したのが「自尊感情の安定性/不安定性」です。これにより「高いけど不安定」というタイプをとらえ、新しい特徴を理解できます。

👉 参考文献

(3)随伴的自尊感情

他人からの評価や出来事に強く左右されやすいかどうかも、自尊感情の重要な側面です。たとえば成功や賞賛で気分が上がり、失敗や批判で落ち込む――その揺らぎの強さを測るのが「随伴的自尊感情」という概念です。これも「高いけど随伴的」というタイプをとらえることを可能にします。

👉 参考文献

(4)潜在的自尊感情

「私は素敵だ」と口で言えても、心の奥底からそう思えているとは限りません。潜在的連合テスト(IAT)などを用いて、無意識レベルの自尊感情を測ろうとするのが「潜在的自尊感情」です。質問紙で測るのは「顕在的自尊感情」と呼ばれます。研究では、「顕在的には高いけど、潜在的には低い」人が独特の特徴を示すことが報告されています。

👉 紹介記事(日本心理学会)

👉 研究論文

自尊感情ってどういう仕組み?なんのためにあるの?

(5)嫌われないために自分を嫌う:ソシオメーター理論

人間は社会的な動物であり、一人では生きられません。特に原始時代には集団での協力が必須であったため、「集団から拒絶されること」に敏感になるよう心が進化しました。拒絶を経験すると落ち込み、「自分」を振り返り修正するきっかけになるように、人間の心はデザインされています。つまり自尊感情は「社会(ソシオ)からどれくらい受け入れられているか」を示すバロメーターとして、私たちの社会的適応を助けている、というのがこの理論です。

👉 参考文献

(6)死ぬのが怖いから自分を愛する:存在脅威管理理論

人間は賢いので、「自分はいずれ死ぬ」という事実を理解してしまう動物です。その恐怖から心を守るために人間は、「信仰」を築いたり、人生に「意味」を付与したりします(「文化的世界観」といいます)。そして「自尊感情」にも、その「死の恐怖=存在の脅威」から心を守る機能(管理)があると考えられています。ある実験では、死を強く意識させられる状況で「自分は価値ある存在だ」と思おうとする傾向が確認されています。

👉 参考文献

(7)何に依って自分を愛する?:自己価値の随伴性

「自分には価値がある」と思える土台は、人によって異なります。代表的な理論では、自尊心の土台として以下の7つが想定されています:

-

競争/外見/他者評価/学業能力/家族からのサポート/倫理/神の愛

ただし日本では「神の愛」は「関係性の調和」に置き換えて研究されています。

👉 参考文献

(8)本当の自尊心を支えるものは?:自己決定理論と本来感

自己決定理論は「内発的動機づけ」理論から発展し、人間の健康や幸福には自律性(自己決定)が不可欠だと説きます。自尊感情も、自律性に根差したものこそが「本当の自尊感情」だと考えられています。※逆に外的な評価に頼った「本当でない」自尊感情=上記の「随伴的自尊感情」だとも言われます。そしてその本当の自尊感情は、“自分らしい”という感覚=自己本来感としてとらえることができる、とも言われています。

👉 参考文献

もはや「自尊」にこだわらない考え方

(9)「おかげ様」の自分:恩恵享受的自己感

西洋では「自分は自分だ!」という独立的な自己を強調しますが、日本やアジアでは「おかげ様」「お互い様」といった相互依存的な自己観が自然です。

この自己観に基づいた肯定的な感覚を、自尊感情とは別の概念としてとらえたのが「恩恵享受的自己感」です。

👉 参考文献

(10)自分よりも他者:思いやり目標と自己イメージ目標

「自己肯定感を高めよう」とするのも大切ですが、自分のことばかり考えていると周囲の人を大切にできません。「自己イメージ」にこだわるより、他者への「思いやり」を生活目標にした方が、人間関係が良くなり、良い反応がもらえ、その結果、自分のことも肯定的に思える、という逆説的なプロセスを想定したモデルです。「エゴ」と「エコ」の違いとも言われます。

👉 参考文献

(11)自分なんて「ちっぽけ」:畏れとスモールセルフ

雄大な自然を前にすると「自分はちっぽけだ」と感じ、謙虚で素直な気持ちになることがあります。自然に触れて畏敬(awe)の感覚を持つと「小さな自分(スモールセルフ)」を実感し、他者に優しく振る舞うことが増える、といったことが実験で示されています。自尊感情を「高める」とは違う方向性の心のはたらきです。

👉 参考文献

(12)ダメな自分を支える:セルフ・コンパッション

生きていると、失敗や挫折は避けられません。そんな「うまくいかない自分」を批判せず、人間らしさの一部として認め、支えようとする姿勢が「セルフ・コンパッション(自分への思いやり)」です。これは「自信を持とう!」とは異なるアプローチですが、心身の健康を支える重要な要素とされています。自尊感情の「オルタナティブ(もう一つの選択肢)」とも言われます。

👉 参考文献1

👉 参考文献2

まとめ

✅ まとめると、自尊感情は単に「高い・低い」だけでなく、多様な側面や理論的背景 をもつことがわかります。ここで紹介したのは、膨大な自尊感情研究のごく一部にすぎません。さらに大きく見れば、自尊感情は「自己」研究の一領域であり、そして「自己」研究自体も、心理学における「パーソナリティ」や「社会的認知」の研究の一部とも考えられます。

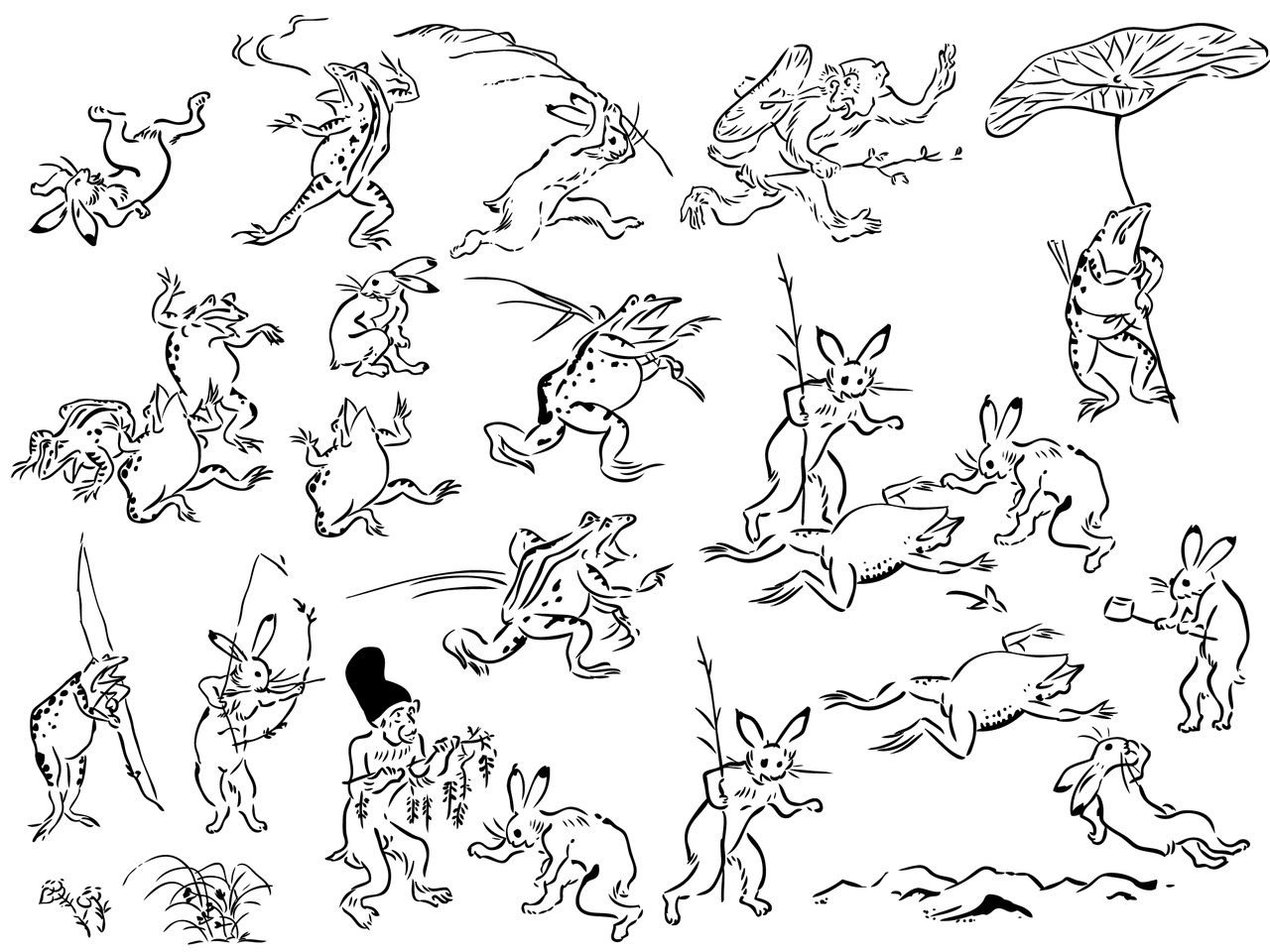

心理学には「自己○○」という概念が本当にたくさんあり、その雑多さから “自己動物園(self-zoo)” と呼ばれる(イジられる?)こともあります。

卒論で「自己」や「自尊感情」を扱う際には、動物園を散策するように、さまざまな「自己」の概念を眺めてみるとよいかと思います。「安定性」「潜在性」「随伴性」・・・・など周辺のトピックにも関心を広げることで、ご自身の“お気に入り”が見つかるかもしれません。

👉参考文献

中間玲子 編著 (2016). 自尊感情の心理学--理解を深める「取扱説明書」 金子書房

新谷優(2017). 自尊心からの解放--幸福をかなえる心理学 誠信書房