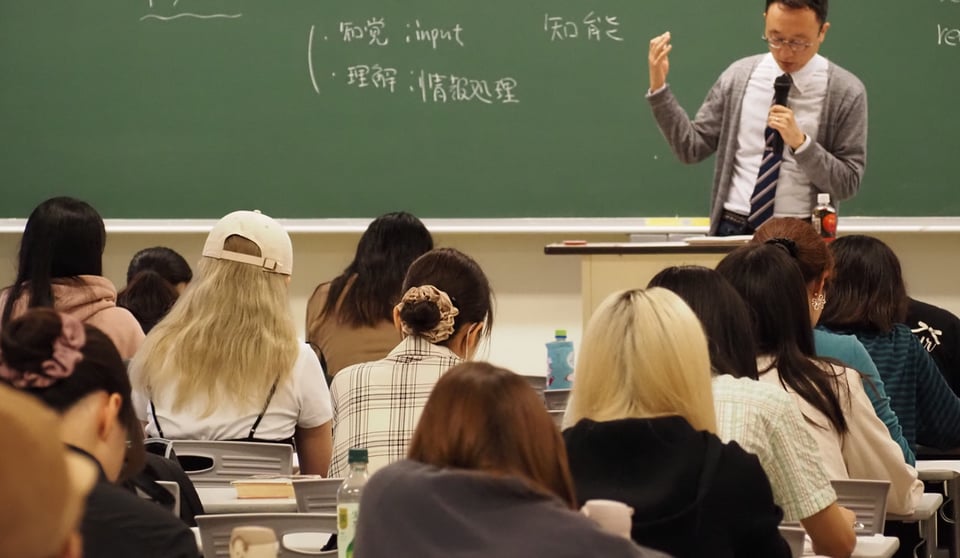

心理的アセスメントの授業風景:知能検査と精神年齢

前期の水曜日2限に開講している「心理的アセスメント」の授業風景をご紹介します。

この授業は,公認心理師資格を取得するために必要な科目のひとつです。

臨床心理学に基づく心理支援は,困りごとを抱えて専門機関を訪れた人の心を理解することや,その人が自分自身についての理解を深めることを目指しています。

心理検査は,そうした人々の精神状態や心的機能の水準を評価するための有効な方法のひとつです。

ちなみに,この授業で取り上げたのは,Binet式知能検査でした。

Binet, A. (1857-1911)は,フランスの心理学者で,世界で先駆けて構造化された知能検査を作成しました。

当時フランスでは,革命の結果,子どもへの教育の無料化,そして教育の義務化が進められました。

すると,学校で行われる一斉授業にはついていけない児童の存在が明らかになりました。そこで,そうした児童を見つけ出し,特別な教育に振り分けるために,客観的な指標が求められました。

その期待に応えるために,Binetは,年齢を基準に知的能力を評価する検査を作成しました。

精神年齢,という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

彼は,その年齢の50-75%の児童が正答できる問題を,「その年齢の知能水準を測定できる問題」と定義しました。

例えば,10歳の児童が答えられる問題を10歳級の問題として,その問題に正答すれば,精神年齢10歳,という評価になるわけです。

Binetの開発した知能検査は,Terman, L, M. (1877-1956)によってアメリカ合衆国で標準化されました。その際,精神年齢を生活年齢(実年齢)で割って100をかけることで,IQを算出する,という方法が採用されました。

つまり,Binet式の知能検査で,IQ=100の児童は,年齢相応の知能水準にある,ということになります。

では,IQ=200はどういう場合が考えられるでしょうか?

例えば,生活年齢5歳の児童が,10歳級の問題に正答した場合には,

10÷5×100=IQ200

となります。

とても早熟な児童,ということになりますね。

しかし,この精神年齢と生活年齢の比でIQを算出する方法は,子どもが対象なら問題ないかもしれませんが,成人を対象にするとうまくいかないことが予想されますね。

子どもと異なり,大人の場合,年をとればとるほど頭が良くなるとは言えないからです。かく言う私も,年々,記憶力の低下を自覚しています…。

では,成人の知能はどうやって測定するか?

興味を持ってくれた方は,是非,この授業を履修して学んでください!

ちなみに,受講生の感想を紹介すると,

- 知能検査の誕生が、学校の義務教育と関連している事を初めて知った。

- 知能検査の歴史的背景や、子どもの教育支援から生まれた経緯を知ることができ、非常に興味深かったです。特に、精神年齢という概念がどのように成立したかを具体的に学べた点が印象に残りました。

- IQは精神年齢と生活年齢の比で算出されていたということでしたが、小さい頃はIQが高かったのに、年齢が高くなると人並みになることはあるのか、気になりました。

などなど,皆さん,自分なりの疑問・関心を持ちながら授業にのぞんでいることが伝わってきます。

そうそう,日本女子大学のある目白駅の近くには,とてもおいしい和菓子屋さんがあるのをご存知ですか?そこはかき氷がとても有名です。

授業で疲れたあとは,休憩がてらに立ち寄ってみてはいかがでしょうか?