感情・人格心理学Ⅱの授業風景:対人不安の「公式」

「感情・人格心理学Ⅱ」では、主に「人格(パーソナリティ)」について学びます。今回のテーマは、「対人不安(社交不安)」でした。

人と会っているときに、「嫌われていないかな?悪く思われていないかな?」と不安になることは、誰にでもあると思います。

また、人前でスピーチをするとき、「つまらないと思われていないかな?下手だと思われていないかな?」と心配になることもあるでしょう。

こうした不安は、心理学では「対人不安(社交不安)」と呼ばれます。

英語では social anxiety と言いますが、「social」の部分は日本語で「対人」「社会」「社交」など様々に訳されており、どれも意味はほぼ同じです。

日常語でもある「シャイ」や「人見知り」などとも関連が深い概念です。

対人不安の特徴

対人不安は、「ある場面では強く感じるけれど、別の場面ではあまり感じない」といったように、状況によって変化することがあります。

また、「自分は不安を感じやすいけれど、あの人はそうでもなさそうだ」といったように、個人差も存在します。

では、こうした状況の違いや個人差はどのようにして生じるのでしょうか?

これをシンプルに説明してくれるのが、M.R. Learyの自己呈示理論(Self-Presentation Theory)です。

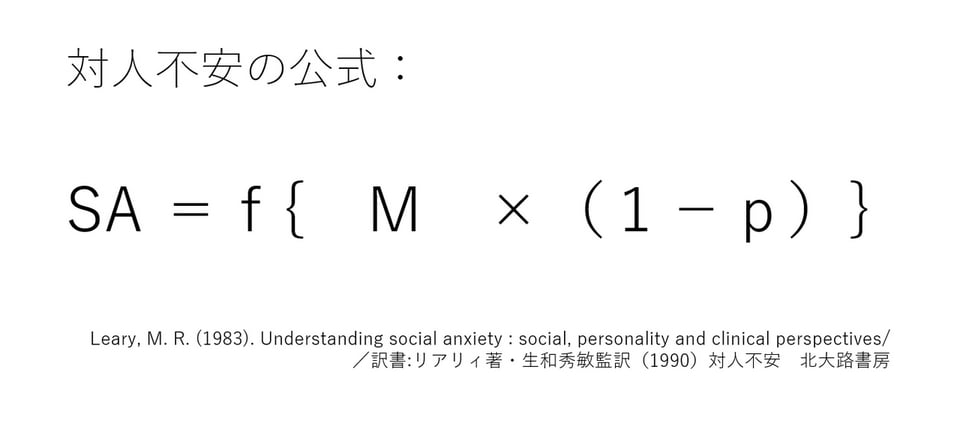

対人不安を表す式

Learyは、対人不安(SA:Social Anxiety)の強さは、以下の2つの要因で決まると述べました。

-

M は「自己呈示の動機(Motivation of self-presentation)」を意味します。

簡単に言えば、「よく思われたい/悪く思われたくない」という気持ちの強さです。 -

p は「自己呈示の成功確率(subjective probability)」、つまり「自分が望むように相手に思ってもらえるかどうか」という主観的な見込みです。

「きっと〇〇と思ってもらえる」と感じていれば p は高く、「そうは思ってもらえないだろう」と思えば p は低くなります。

※式に「1 - p」とあるのは、「成功する確率の逆=失敗する見込みの大きさ」を表しているからです。

つまり――

「よく思われたい!」という気持ちが強い(Mが高い)けれど、

「うまくいく自信がない」(pが低い)とき、

対人不安(SA)は強くなるのです。

具体例で考えてみましょう

たとえば、入学式直後。まだ同級生と打ち解けていない頃は、多くの人が不安を感じていたのではないでしょうか。

-

「楽しく話して友達を作りたい」「変な印象を与えたら後に響く」= Mが高い

-

「相手がどんな人かわからない」「どう話しかけたらいいかわからない」= pが低い

このように、Mが高く、pが低い場面では、SA(不安)が高まります。

また、たとえばサークル見学でも:

-

自分が入りたいサークル → Mが高く、pが低い → SAが強く出る

-

友達に付き添って行くサークル →pが低くても、 Mも低い → SAはあまり生じない

このように、一見同じじような状況でも、自分にとっての「大切さ(M)」によって不安の強さは変わるのです。

個人差にも当てはまる

この理論は、状況の違いだけでなく、人それぞれの個人差にも当てはまります。

「相手に良く思われたい気持ち(M)が強い」けれど、

「うまくいく自信(p)が持てない」人ほど、

対人場面で不安(SA)を感じやすくなる、ということです。

学生の実例より

授業では、自分自身の対人不安体験をこの式に当てはめて考えてもらいました。いくつか例をご紹介します(細部は変更アリ)。

-

バイト先で新人指導を任されたときに不安が…

M = 「信頼されて任されたことが嬉しかった。仕事ができると思ってもらえたのかも」

1 - p = 「自分はまだ自信がなく、どう教えたらいいかわからなかった」 -

サークルでの役割を与えられたときに不安が…

M = 「仲間や先輩に、“ちゃんと役割を果たせる人”と思われたい」

1 - p = 「前の失敗が思い出されてしまう。ミスをしたら…と考えてしまう」 -

SNSに作品を投稿するとき

M = 「頑張って描いたので評価されたい。“いいね”が欲しい」

1 - p = 「”誰もみてくれない”という想像が膨らんでしまう」

このように、アルバイト、友人関係、サークル、恋愛、SNSなど様々な場面で、不安がどのように生じるのかを振り返ることができます。

そしてここからわかるのは――

私たちがある相手や状況で不安を感じるのは、

単に「自信がないから(pが低い)」というだけではなく、

**その相手や機会をとても大切に思っている(Mが高い)**からでもある、ということです。

最後に

ちなみに、この「自己呈示理論」は、現在では“古典”に分類される理論ですが、私自身が大学時代に出会い、「心理学って面白いかも」と思ったきっかけのひとつでもあります。

授業ではこのあと、

-

そもそも人間には、なぜ「対人不安」のような仕組みが備わっているのか?

-

不安が強まり、「対人恐怖」や「社交不安障害」となると、どのような問題になるのか?

-

「対人恐怖症(Taijin-Kyofu-sho)」は日本独自の問題とされるが、それはなぜなのか?

といった問いについても、引き続き考えていきます。…続きはぜひ授業で!

※おまけ:ChatGPTに、イメージイラストを描いてもらいました。伝わるでしょうか?