教育・学校心理学の授業風景:子どもたちの成長を見守る環境とは?

こんにちは。今回は、公認心理師養成カリキュラムの科目の一つである教育・学校心理学の授業についてご紹介します。学校などの教育機関における心理職の役割や実践の様子について学ぶ講義形式の授業です。半期14回の講義全体を通して、スクールカウンセラーと先生方、そして保護者の方々が力を合わせて子どもたちの成長を見守るための「協働」「チーム学校」の考え方をベースとして、1回ごとに「不登校」など現在学校で起きている様々な現象について、取り上げていきます。毎年、心理職を目指す学生以外にも、他学科の、教師を目指す人たちや、対人支援に興味のある人たちが多く受講しています。

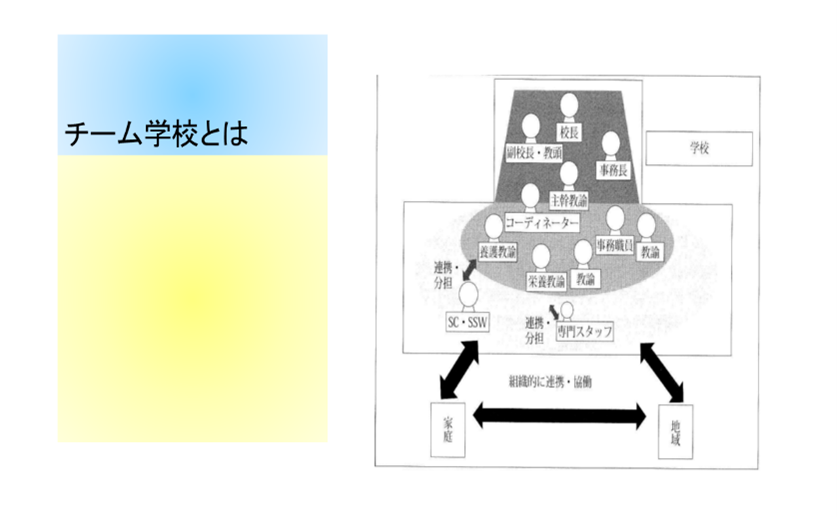

この日は、チーム学校の概念と、具体的な内容について学びました。学校という子どもたちの日常生活の場には、様々な支援者が存在しているのですが、ご存じでしょうか?スクールカウンセラー、だけではないのです。日頃の子どもたちの成長を見守ってくれる先生や保護者、家族、そして地域住民の方々がいます。そして何より、こうした大人の見守りによって、子どもたち自身が互いに助け合う環境を作り上げていけることが望ましいといえます。

この日の授業では、これらの人々を「ヘルパー」と呼び、「専門的ヘルパー」「複合的ヘルパー」「役割的ヘルパー」「ボランティア・ヘルパー」の4カテゴリーで捉える考え方を紹介し、それぞれの役割について解説しました。学生からは、「想像していたよりたくさんのヘルパーがいることに驚きました」「塾の講師も子どもたちのヘルパーなのですね。私もアルバイトしているので、悩んでいる子どもがいたら、力になりたいと思いました」などの感想が聞かれました。

まとめとして、多くのヘルパーの方々が協力するチーム学校における、心理職の役割、あり方について考察しました。「つなぎ役になること」や、「自分自身についてよく理解すること」は大切なことだと思います。

そして模擬事例を提示し、学生一人一人が考えるシンキングタイムをとりました。そして、周囲の学生と意見交換した後、何人かの学生にインタビューして感想をシェアしました。授業後の受講者の感想を読むと、この時間は指名されるかもしれないので緊張感があるようですが、「いろんな意見が聴けてたのしい」時間でもあるようです。私も、複数の視点から、ときに相反するような意見が出されることも大切だと考えています。なぜならそれらが実は同じ事象の違う側面を少なくないからで、いくつかの意見を重ねることで、事例の理解が豊かになると感じています。

最後にリアクションペーパーをオンラインで提出してもらって終了しました。いつも授業後に興味深く拝読し、次の授業で質問に答えたり、私の感想をフィードバックしています。