ある日のゼミの様子(竹内ゼミ)

吉本先生(広島大学)を招いた特別講義

先日、竹内ゼミ(中級演習)にて、広島大学の吉本先生による特別講義を受けました。吉本先生は本学心理学専攻で博士号を取得されており、これから卒業論文に取り組む私たちにとって非常に示唆に富んだ内容でした。

講義では、吉本先生の研究室における卒論「メークと錯視の関係について」を題材にして、卒業論文作成における様々な実践的ポイントに焦点が当てられました。まず、テーマの選定について、日頃の疑問や興味をメモする重要性が語られました。また、研究の意義を考える際には、先行研究を深く読み、自分の研究がどのような新しい知見をもたらすかを明確にすることが大切だと学びました。さらに、実験刺激の作成方法、実験参加者数の決め方、データ分析に欠かせない統計手法の選び方など、先生の経験に基づいて具体的にわかりやすく説明していただきました。

写真に登場しているのは、吉本先生の猫さんたちです。「猫の目がまん丸になるわけ」という心理学科ブログ記事でもこの猫さんがみられます。先生が本学の院生だった頃の実験結果も掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

特別演習(4年生)での学び

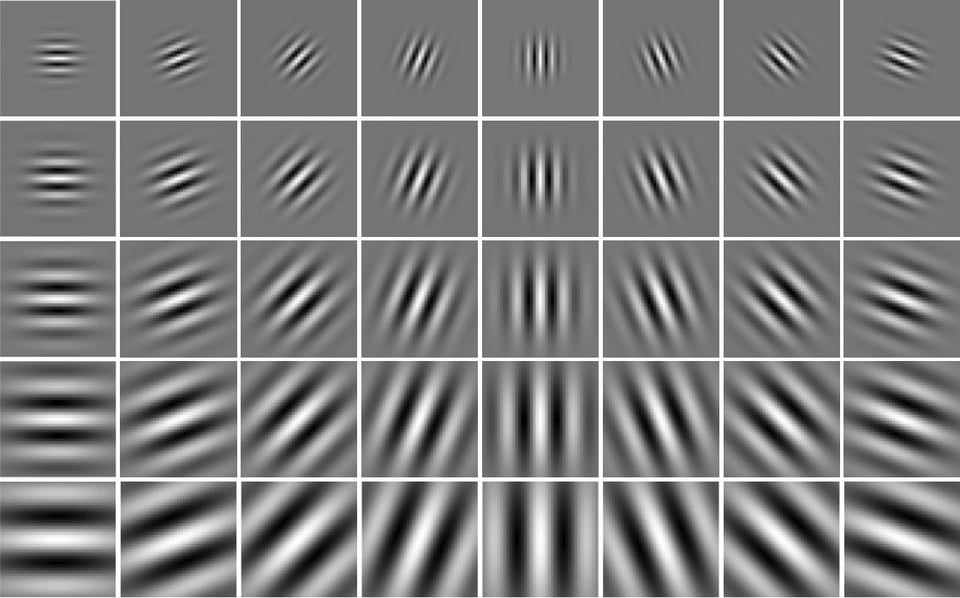

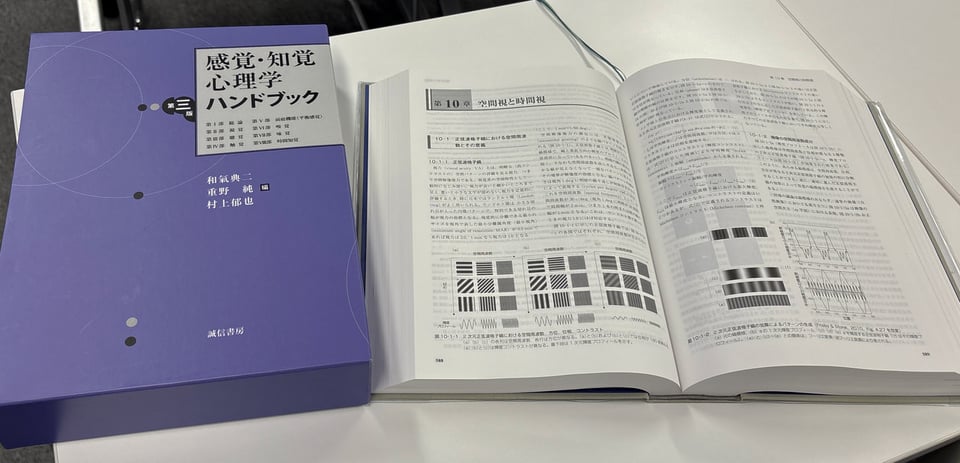

また先日、竹内ゼミ(特別演習、4年生)において、視覚心理学の専門的な内容を学ぶ機会を得ました。特に印象的だったのは、視覚実験でしばしば用いられる「正弦波格子」という縞模様の存在意義についてです。正直なところ、これまでなぜ一般的な物の写真ではなく、このような奇妙な模様が実験刺激として使われるのか不思議に思っていました。しかし、中級演習でご講義いただいた吉本先生と竹内先生が、西田先生(京大)、本吉先生(東大)と書かれた「感覚・知覚心理学ハンドブック(誠信書房)」の内容について説明を受け、その疑問が(だいたい)解消されました。全てを完全に理解するのはまだ難しいですが、複雑な知覚現象を要素に分解して考える、という研究の基本的なアプローチを学ぶことができました。

つい最近出版されたこのハンドブックはとても分厚くて重たいだけあって、知覚心理学の最新の研究動向が数多く紹介されています。今後の卒業論文の研究テーマを考える上で役立ちそうです。

感覚・知覚心理学ハンドブック第三版(和気典二・重野純・村上郁也編、誠信書房、2025年4月)

第II部 視覚 第10章 空間視と時間視 (竹内龍人・吉本早苗・本吉勇・西田眞也著)p.588-635.

https://www.seishinshobo.co.jp/book/b10131159.html