公認心理師資格対応科目

- 心理学概論Ⅰ

-

心理学のなりたち、ヒトの心の基本的な仕組みやはたらき(感覚、知覚、学習...

- 臨床心理学概論

-

臨床心理学は、人の心の悩みや病に対応し、健康の保持増進を目指す実践的な...

- 心理学研究法

-

基礎心理学では知覚・認知・発達・神経科学などのトピックを題材に、ヒトの...

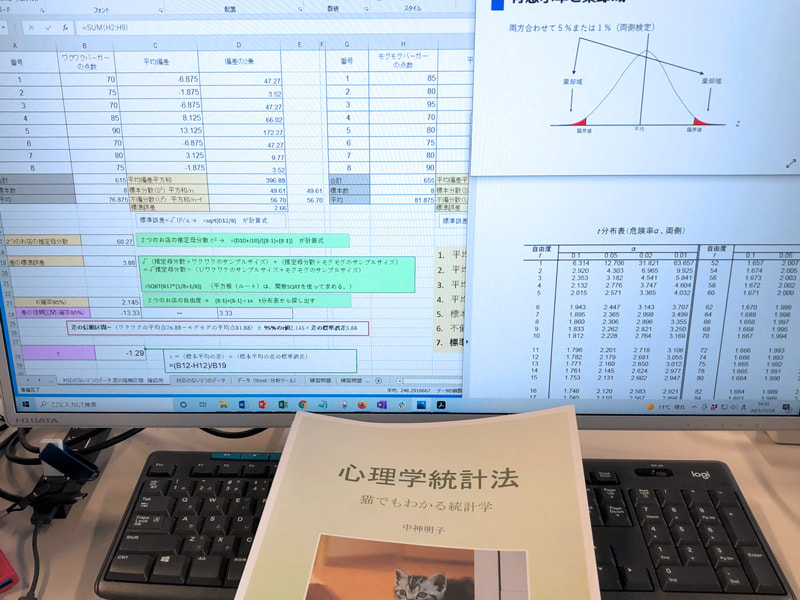

- 心理学統計法Ⅰ・Ⅱ

-

心理学では、データを取りそれを分析した結果を元にして科学的に研究を進め...

- 心理学実験Ⅰ

-

実験や観察を通じて基礎心理学に関わる現象を理解します。感覚・学習・記憶...

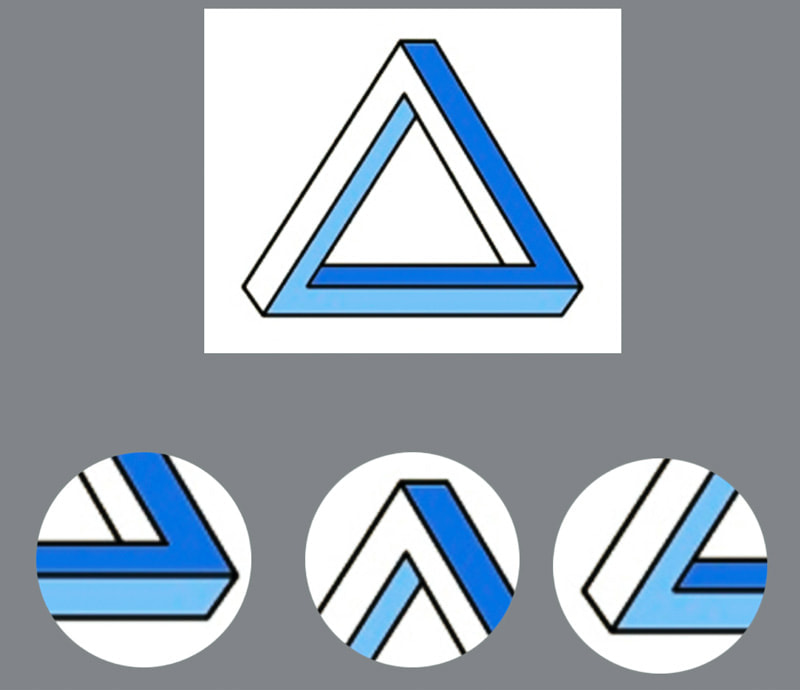

- 知覚・認知心理学Ⅰ

-

私たちの目や脳は、物を見ているときにとても複雑な情報処理を行っています...

- 知覚・認知心理学Ⅱ

-

「感じる」「捉える」「覚える」「忘れる」「わかる」「考える」「決める」...

- 学習・言語心理学I

-

心を推測するために重要な手がかりである行動に注目し、ヒトを含めた動物の...

- 学習・言語心理学Ⅱ

-

音声・音韻や語彙、文法といった言語の各側面から、言語習得の過程とそのメ...

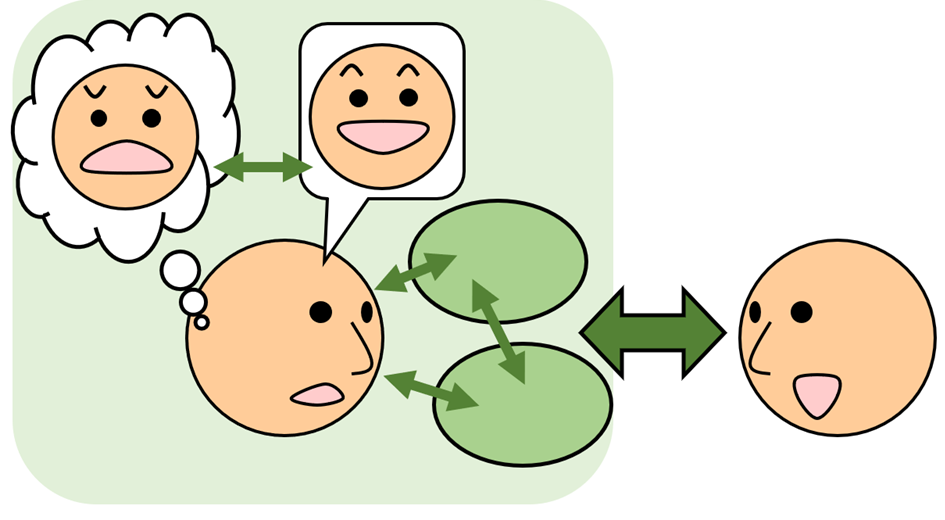

- 感情・人格心理学Ⅰ

-

感情とは、人が、自己や他者、あるいは事物や出来事、周囲の環境について、...

- 感情・人格心理学Ⅱ(パーソナリティ心理学)

-

「人格・性格」はどのように形づくられるのか、問題視される性格とはどのよ...

- 神経・生理心理学I

-

「こころ」を理解するためには「からだ」の仕組みや働き(中枢神経系や内分...

- 神経・生理心理学Ⅱ

-

心の働きを支える脳の仕組みについて、顔認知や情動などを題材に解説してい...

- 社会・集団・家族心理学Ⅰ

-

対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の過程、人の態度...

- 社会・集団・家族心理学Ⅱ

-

この授業では、人が生まれて最初に出会う人たち、家族に焦点を当てます。人...

- 発達心理学Ⅰ

-

生涯にわたる人間の発達について、各発達段階の特徴とその仕組みを理解する...

- 発達心理学Ⅱ

-

乳児がどのように知覚認知能力を獲得するかを最新の研究成果を交えながら解...

- 障害者・障害児心理学Ⅰ

-

発達障害の全体像を総合的に理解することをめざしています。また近年は虐待...

- 障害者・障害児心理学II

-

本講義では応用行動分析(applied behavior analys...

- 心理学的支援法Ⅰ(カウンセリング理論)

-

「来談者中心療法」や「認知行動療法」を中心に、心の問題をどのように理解...

- 心理学的支援法Ⅱ

-

心理臨床で用いられている支援法を体験的に理解するために、様々なグループ...

- 公認心理師の職責

-

国家資格・公認心理師について、何をする仕事なのか、守るべき責任や倫理は...

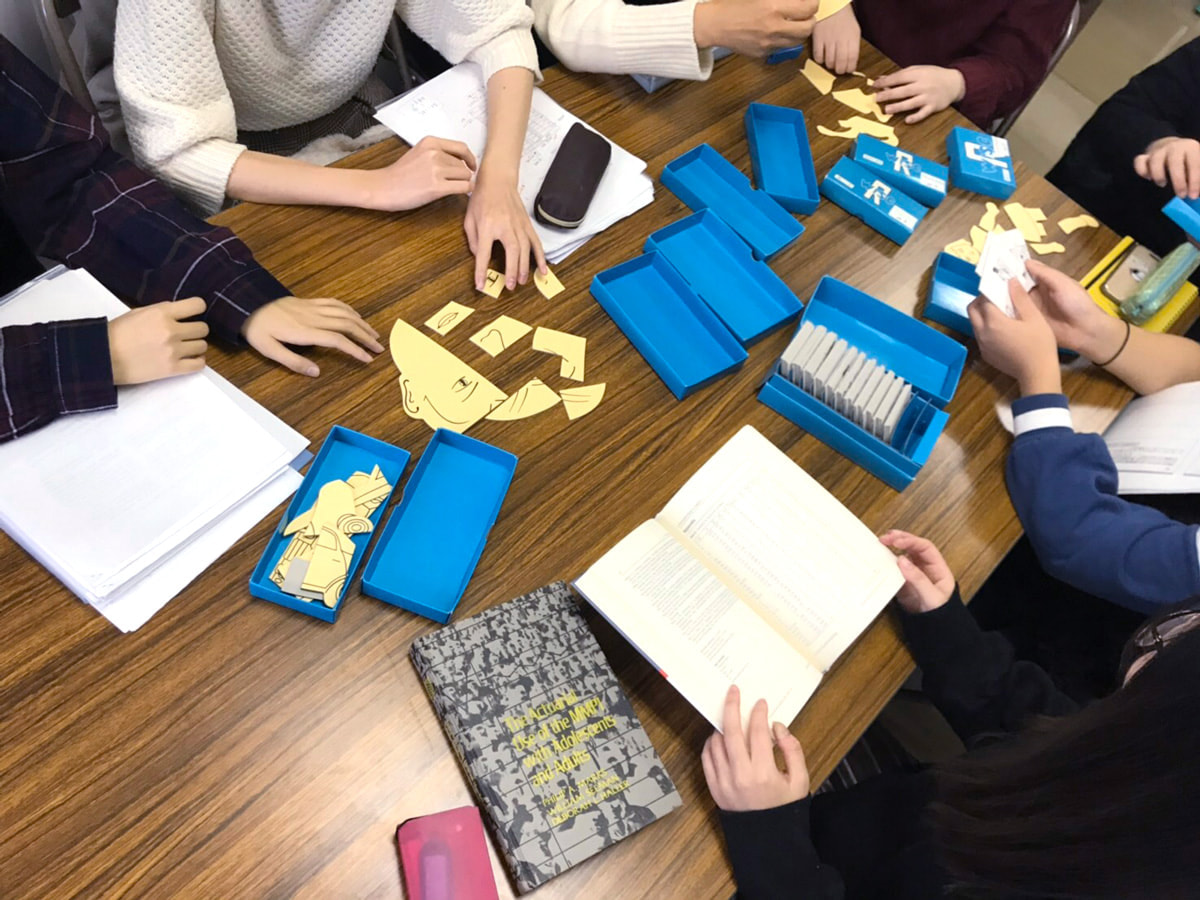

- 心理的アセスメント

-

この授業では心理テストの具体的な方法について体験的に学ぶことを目的とし...

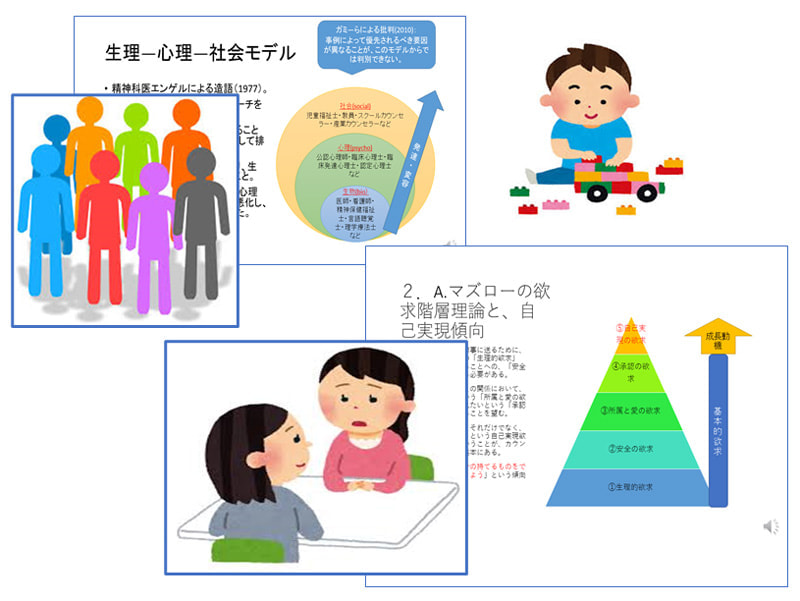

- 健康・医療心理学

-

前半は、健康心理学を中心に、心身の健康に関わる生理・心理・社会的なメカ...

- 福祉心理学

-

福祉現場の支援実践現場では、心理職だけでなく様々な職種が携わっています...

- 教育・学校心理学

-

いじめや不登校など、現在学校で起きている様々な問題を理解するとともに、...

- 司法・犯罪心理学

-

基本的な犯罪心理学の理論を紹介し、戦後の少年犯罪を振り返るなかで、「現...

- 産業・組織心理学

-

本授業では、「産業社会や社会的自立」について概観した後、「人事の機能や...

- 人体の構造と機能及び疾病

-

医学一般の基礎知識を身につけ、医療における基本的な考え方を理解すること...

- 精神疾患とその治療

-

精神疾患、精神医学は「日常」の延長上に存在するものです。この授業では、...

- 関係行政論

-

心理実践の各領域で必要となる法律の知識を学び、それぞれの領域で働く卒業...

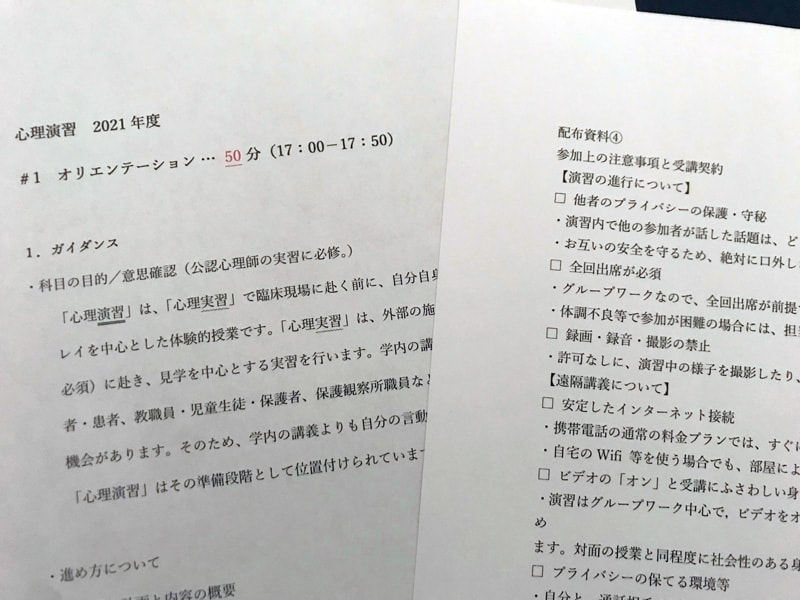

- 心理演習

-

公認心理師に求められる基本的な知識と技能の修得を、役割演技 (ロールプ...

- 心理実習

-

(4年次開講科目)公認心理師資格を取得するために、学外の施設で実習とそ...

ここに載っていない面白い授業がまだまだあります。シラバスや履修の手引きで最新の情報をチェックしてください。

シラバス検索